スポンサーリンク

第二種電気工事士学科試験の単相交流回路の問題を解くための公式

※ページ内にPR・広告が含まれる場合があります。

第二種電気工事士学科試験の「単相交流回路」の計算問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。

第二種電気工事士学科試験の計算問題を解くためには電気の公式をおぼえておく必要がありますが、公式が苦手という方はそこそこいたりします。

そこで、このページでは第二種電気工事士学科試験の単相交流回路の計算問題を解くための重要な公式とその使い方についてまとめてみましたので、試験勉強に活用してみてください。

掲載している公式はどれも重要で計算問題を解くときによく使う公式ですので、掲載されている公式は一通りおぼえておくようにしましょう。

第二種電気工事士学科試験の問題を解くときに使う公式はどれも電気の基本的な公式ですので、公式が苦手な方でも、ちょっとした空き時間などを利用して何度も繰り返し見ていれば、おぼえられるんじゃないかと思います。

スポンサーリンク

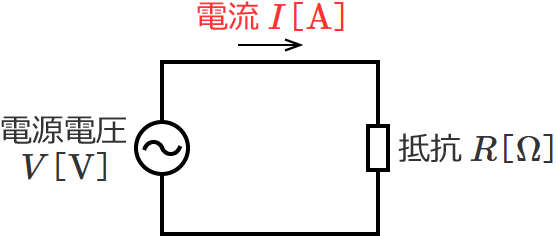

抵抗だけの回路の公式

抵抗だけの回路に流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源に抵抗だけ接続されている回路において、回路に流れる電流(=抵抗に流れる電流)を求めるときに使う公式です。

①式の公式とその使い方

①式の公式の $R$ に抵抗の値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

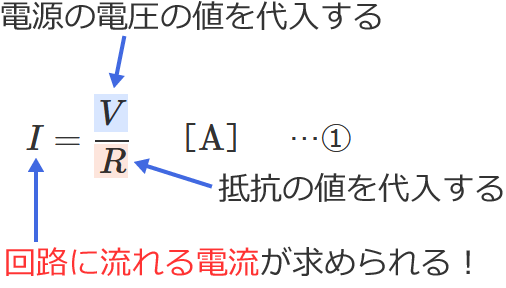

コイル(誘導性リアクタンス)だけの回路の公式

コイルのリアクタンスの公式

このリアクタンスの公式は、コイルのリアクタンスを求めるときに使う公式です。

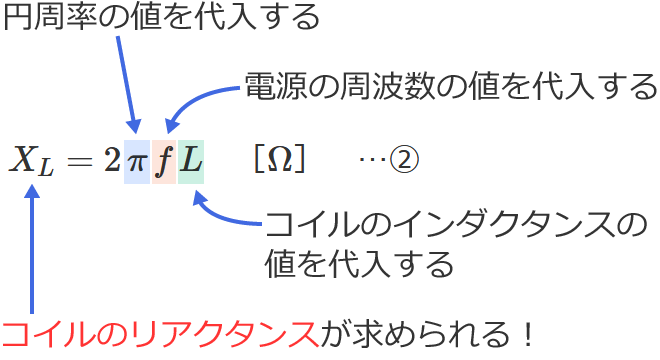

②式の公式とその使い方

②式の公式の $\pi$ に円周率($\fallingdotseq 3.14$)の値、$f$ に電源の周波数の値、$L$ にコイルのインダクタンスの値を代入すると、コイルのリアクタンス $X_L$ を求めることができます。

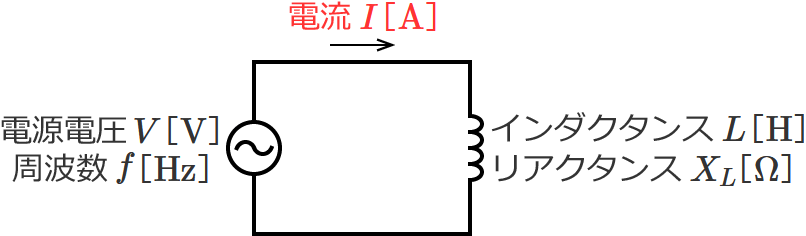

コイルだけの回路に流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源にコイルだけ接続されている回路において、回路に流れる電流(=コイルに流れる電流)を求めるときに使う公式です。

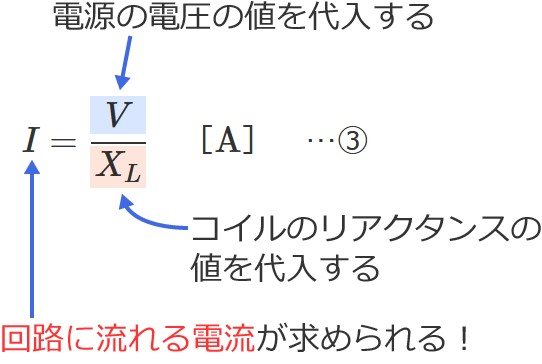

③式の公式とその使い方

「コイルのリアクタンス」と「電源の電圧」から回路に流れる電流を求める場合は、③式の公式を使います。③式の $X_L$ にコイルのリアクタンスの値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

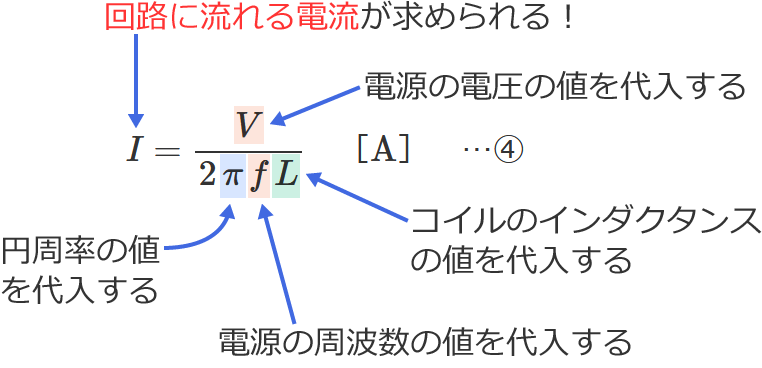

④式の公式とその使い方

「電源の周波数」と「コイルのインダクタンス」と「電源の電圧」から回路に流れる電流を求める場合は、④式の公式を使います。④式の $\pi$ に円周率($\fallingdotseq 3.14$)の値、$f$ に電源の周波数の値、$L$ にコイルのインダクタンスの値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

ちなみに、③式の公式の $X_L$ にコイルのリアクタンスの公式 $X_L=2\,\pi\, f\, L$ を代入すると、

$I=\dfrac{V}{X_L} =\dfrac{V}{2\,\pi\, f\, L}$ $\therefore I=\dfrac{V}{2\,\pi\, f\, L}$

となり、④式の公式になります。

コンデンサ(容量性リアクタンス)だけの回路の公式

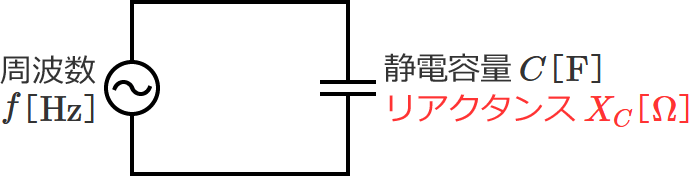

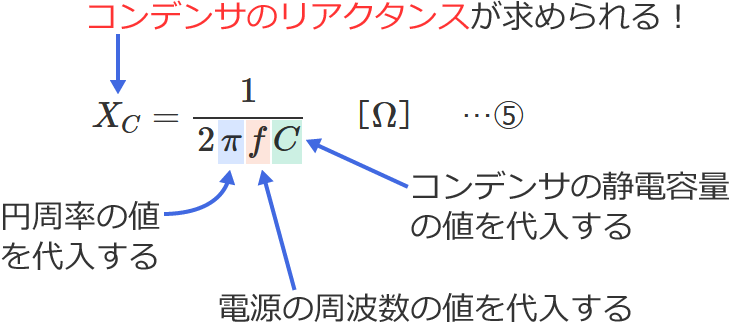

コンデンサのリアクタンスの公式

このリアクタンスの公式は、コンデンサのリアクタンスを求めるときに使う公式です。

⑤式の公式とその使い方

⑤式の公式の $\pi$ に円周率($\fallingdotseq 3.14$)の値、$f$ に電源の周波数の値、$C$ にコンデンサの静電容量の値を代入すると、コンデンサのリアクタンス $X_C$ を求めることができます。

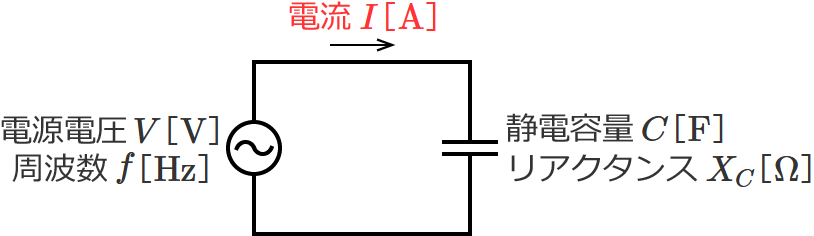

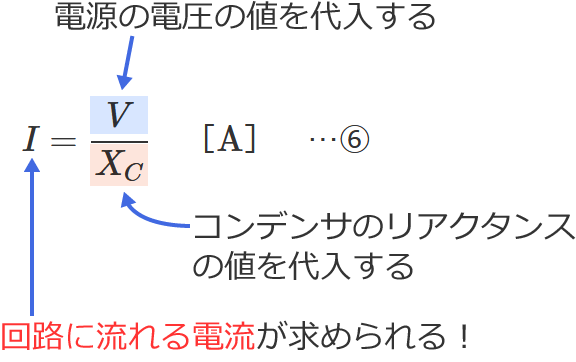

コンデンサだけの回路に流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源にコンデンサだけ接続されている回路において、回路に流れる電流(=コンデンサに流れる電流)を求めるときに使う公式です。

⑥式の公式とその使い方

「コンデンサのリアクタンス」と「電源の電圧」から回路に流れる電流を求める場合は、⑥式の公式を使います。⑥式の $X_C$ にコンデンサのリアクタンスの値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

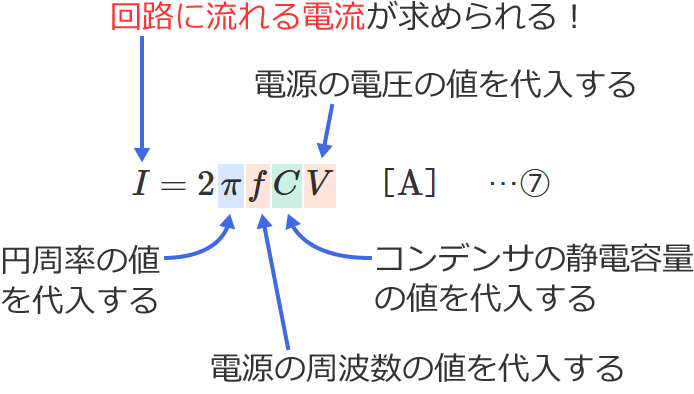

⑦式の公式とその使い方

「電源の周波数」と「コンデンサの静電容量」と「電源の電圧」から回路に流れる電流を求める場合は、⑦式の公式を使います。⑦式の $\pi$ に円周率($\fallingdotseq 3.14$)の値、$f$ に電源の周波数の値、$C$ にコンデンサの静電容量の値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

ちなみに、⑥式の公式の $X_C$ にコンデンサのリアクタンスの公式 $X_C=\dfrac{1}{2\,\pi\, f\, C}$ を代入すると、

$I=\dfrac{V}{X_C} =\dfrac{V}{\dfrac{1}{{2\,\pi\, f\, C}}} =2\,\pi\, f\, C\, V$ $\therefore I=2\,\pi\, f\, C\, V$

となり、⑦式の公式になります。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

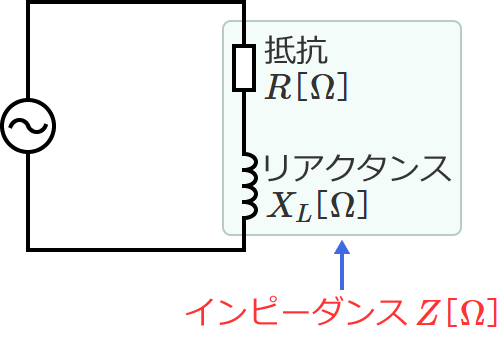

抵抗とコイルの直列回路(RL直列回路)の公式

抵抗とコイルの直列回路のインピーダンスの公式

このインピーダンスの公式は、抵抗とコイルの直列回路のインピーダンスを求めるときに使う公式です。

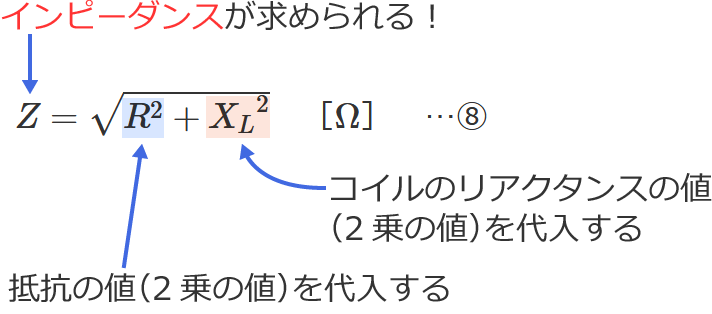

⑧式の公式とその使い方

⑧式の公式の $R$ に抵抗の値、$X_L$ にコイルのリアクタンスの値を代入すると、抵抗とコイルの直列回路のインピーダンス $Z$ を求めることができます。

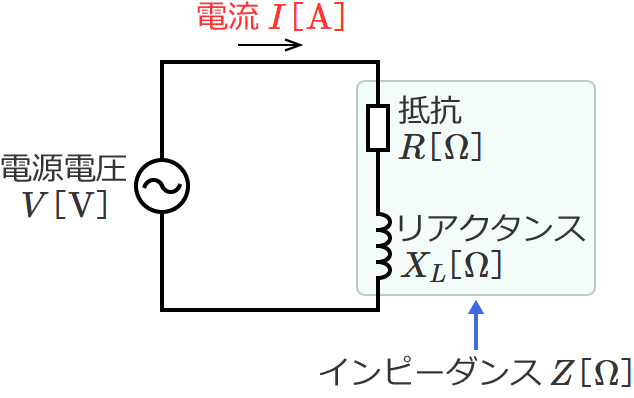

抵抗とコイルの直列回路に流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが直列接続されている回路において、回路に流れる電流(=抵抗とコイルに流れる電流)を求めるときに使う公式です。

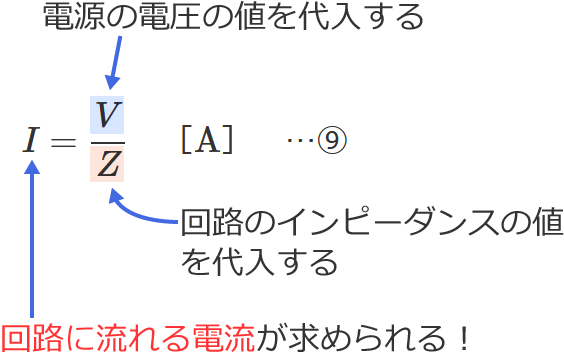

⑨式の公式とその使い方

「回路のインピーダンス」と「電源の電圧」から回路に流れる電流を求める場合は、⑨式の公式を使います。⑨式の $Z$ に回路のインピーダンスの値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

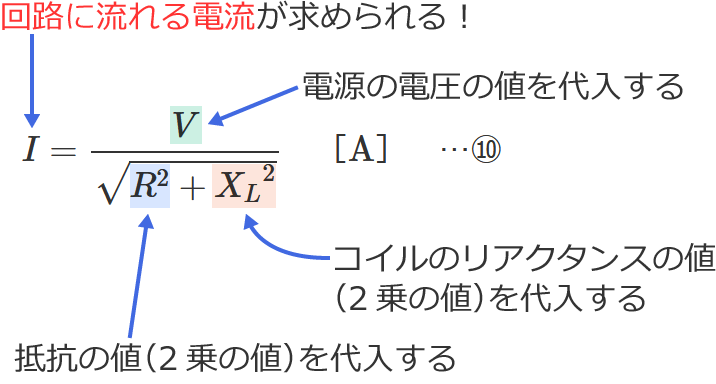

⑩式の公式とその使い方

「抵抗」と「コイルのリアクタンス」と「電源の電圧」から回路に流れる電流を求める場合は、⑩式の公式を使います。⑩式の $R$ に抵抗の値、$X_L$ にコイルのリアクタンスの値、$V$ に電源の電圧の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。

ちなみに、⑨式の公式の $Z$ に抵抗とコイルの直列回路のインピーダンスの公式 $Z=\sqrt{R^2+{X_L}^2}$ を代入すると、

$I=\dfrac{V}{Z} =\dfrac{V}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}$ $\therefore I=\dfrac{V}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}$

となり、⑩式の公式になります。

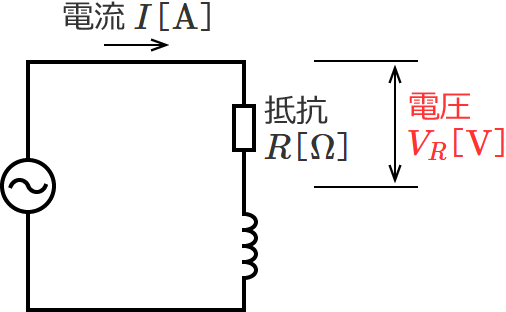

抵抗とコイルの直列回路の抵抗にかかる電圧の公式

この電圧の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが直列接続されている回路において、抵抗にかかる電圧を求めるときに使う公式です。

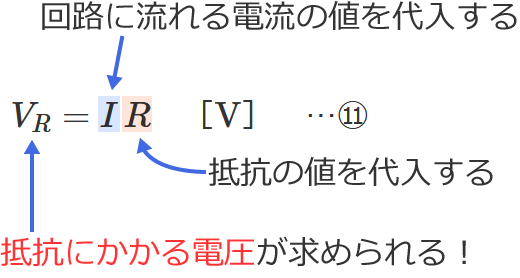

⑪式の公式とその使い方

⑪式の公式の $I$ に回路に流れる電流の値、$R$ に抵抗の値を代入すると、抵抗にかかる電圧 $V_R$ を求めることができます。

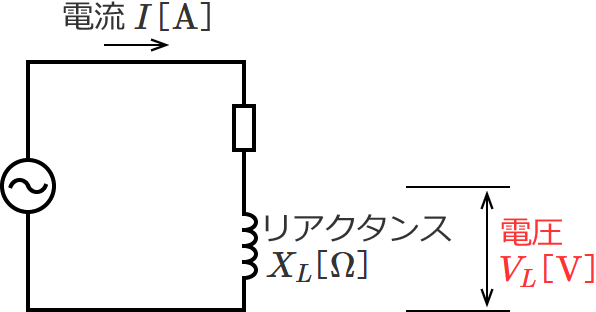

抵抗とコイルの直列回路のコイルにかかる電圧の公式

この電圧の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが直列接続されている回路において、コイルにかかる電圧を求めるときに使う公式です。

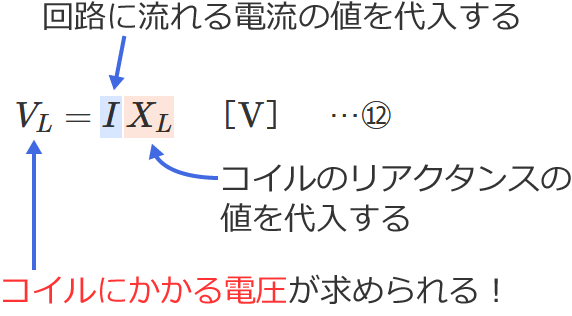

⑫式の公式とその使い方

⑫式の公式の $I$ に回路に流れる電流の値、$X_L$ にコイルのリアクタンスの値を代入すると、コイルにかかる電圧 $V_L$ を求めることができます。

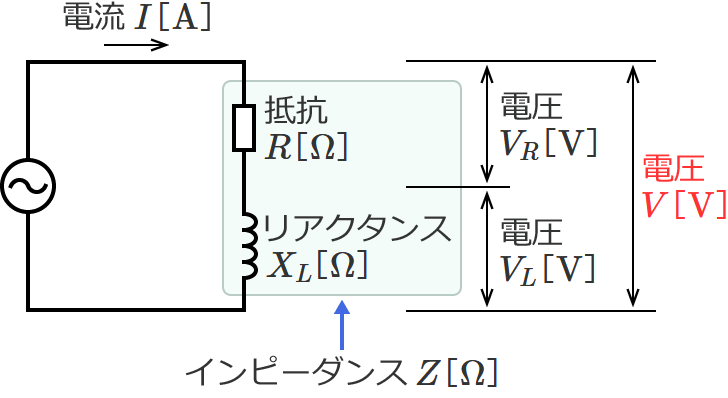

抵抗とコイルの直列回路の抵抗とコイルにかかる電圧の公式

この電圧の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが直列接続されている回路において、抵抗とコイルにかかる電圧を求めるときに使う公式です。

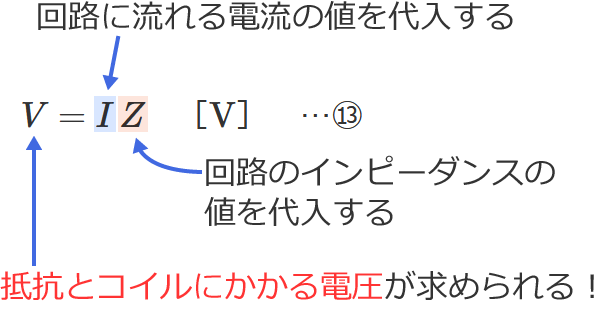

⑬式の公式とその使い方

「回路に流れる電流」と「回路のインピーダンス」から抵抗とコイルにかかる電圧を求める場合は、⑬式の公式を使います。⑬式の $I$ に回路に流れる電流の値、$Z$ に回路のインピーダンスの値を代入すると、抵抗とコイルにかかる電圧 $V$ を求めることができます。

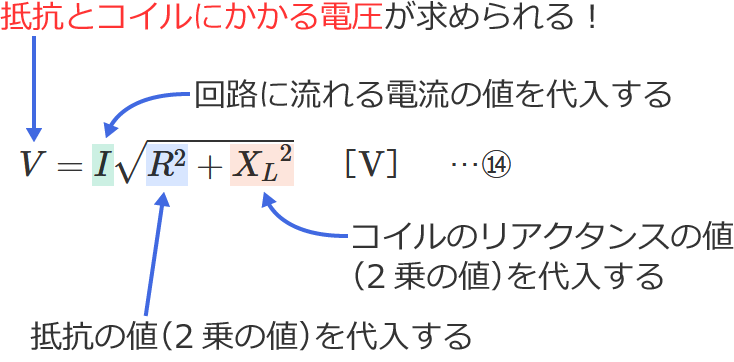

⑭式の公式とその使い方

「回路に流れる電流」と「抵抗」と「コイルのリアクタンス」から抵抗とコイルにかかる電圧を求める場合は、⑭式の公式を使います。⑭式の $I$ に回路に流れる電流の値、$R$ に抵抗の値、$X_L$ にコイルのリアクタンスの値を代入すると、抵抗とコイルにかかる電圧 $V$ を求めることができます。

ちなみに、⑬式の公式の $Z$ に抵抗とコイルの直列回路のインピーダンスの公式 $Z=\sqrt{R^2+{X_L}^2}$ を代入すると、

$V=I\, Z=I\sqrt{R^2+{X_L}^2}$ $\therefore V=I\sqrt{R^2+{X_L}^2}$

となり、⑭式の公式になります。

⑮式の公式とその使い方

「抵抗にかかる電圧」と「コイルにかかる電圧」から抵抗とコイルにかかる電圧を求める場合は、⑮式の公式を使います。⑮式の $V_R$ に抵抗にかかる電圧の値、$V_L$ にコイルにかかる電圧の値を代入すると、抵抗とコイルにかかる電圧 $V$ を求めることができます。

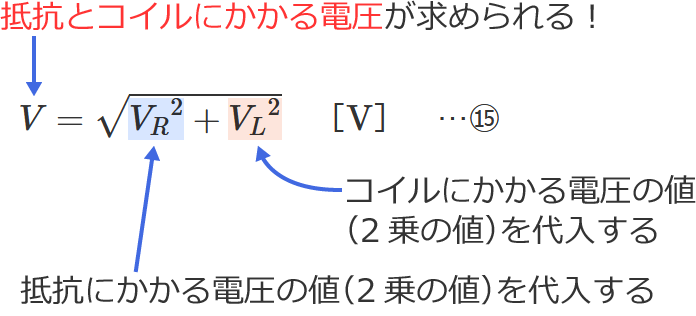

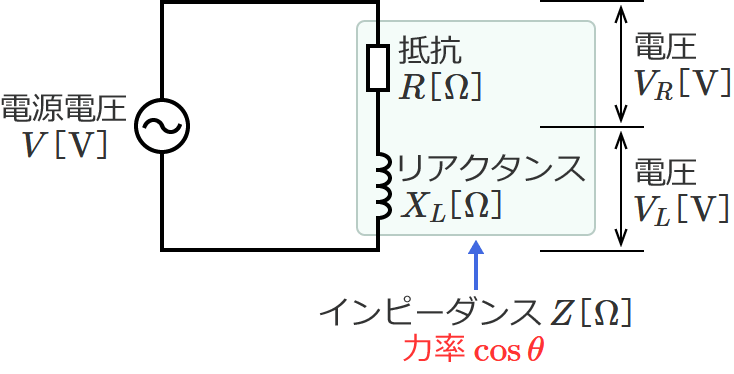

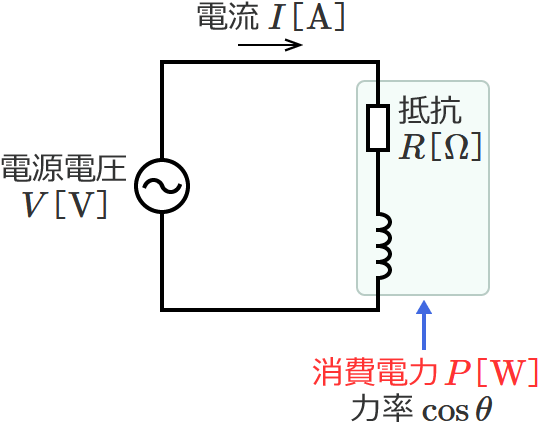

抵抗とコイルの直列回路の力率の公式

この力率の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが直列接続されている回路において、力率を求めるときに使う公式です。

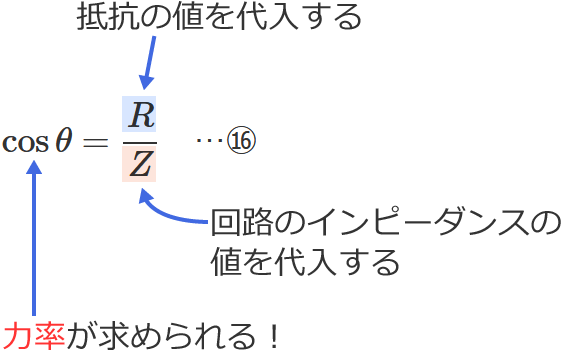

⑯式の公式とその使い方

「回路のインピーダンス」と「抵抗」から力率を求める場合は、⑯式の公式を使います。⑯式の $Z$ に回路のインピーダンスの値、$R$ に抵抗の値を代入すると、力率 $\cos\theta$ を求めることができます。

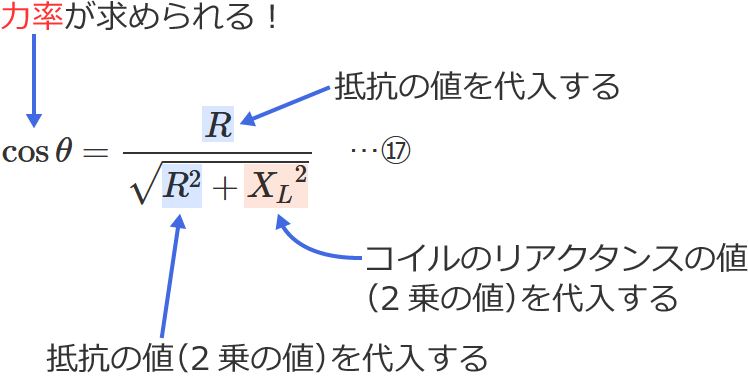

⑰式の公式とその使い方

「抵抗」と「コイルのリアクタンス」から力率を求める場合は、⑰式の公式を使います。⑰式の $R$ に抵抗の値、$X_L$ にコイルのリアクタンスの値を代入すると、力率 $\cos\theta$ を求めることができます。

ちなみに、⑯式の公式の $Z$ に抵抗とコイルの直列回路のインピーダンスの公式 $Z=\sqrt{R^2+{X_L}^2}$ を代入すると、

$\cos\theta =\dfrac{R}{Z} =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}$ $\therefore \cos\theta =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}$

となり、⑰式の公式になります。

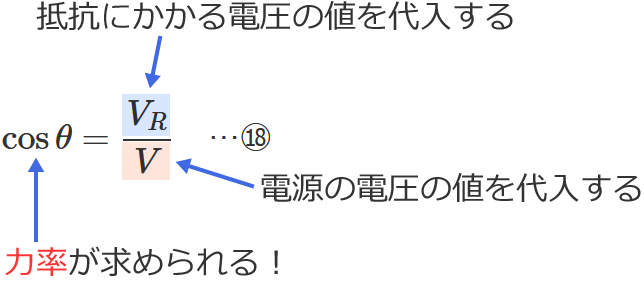

⑱式の公式とその使い方

「電源の電圧」と「抵抗にかかる電圧」から力率を求める場合は、⑱式の公式を使います。⑱式の $V$ に電源の電圧の値、$V_R$ に抵抗にかかる電圧の値を代入すると、力率 $\cos\theta$ を求めることができます。

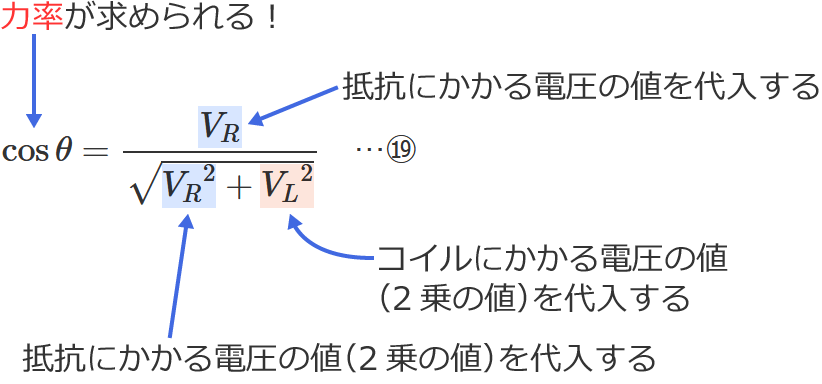

⑲式の公式とその使い方

「抵抗にかかる電圧」と「コイルにかかる電圧」から力率を求める場合は、⑲式の公式を使います。⑲式の $V_R$ に抵抗にかかる電圧の値、$V_L$ にコイルにかかる電圧の値を代入すると、力率 $\cos\theta$ を求めることができます。

ちなみに、⑱式の公式の $V$ に抵抗とコイルにかかる電圧の公式 $V=\sqrt{{V_R}^2+{V_L}^2}$ を代入すると、

$\cos\theta =\dfrac{V_R}{V} =\dfrac{V_R}{\sqrt{{V_R}^2+{V_L}^2}}$ $\therefore \cos\theta =\dfrac{V_R}{\sqrt{{V_R}^2+{V_L}^2}}$

となり、⑲式の公式になります。

抵抗とコイルの直列回路の消費電力の公式

この消費電力の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが直列接続されている回路において、消費電力を求めるときに使う公式です。

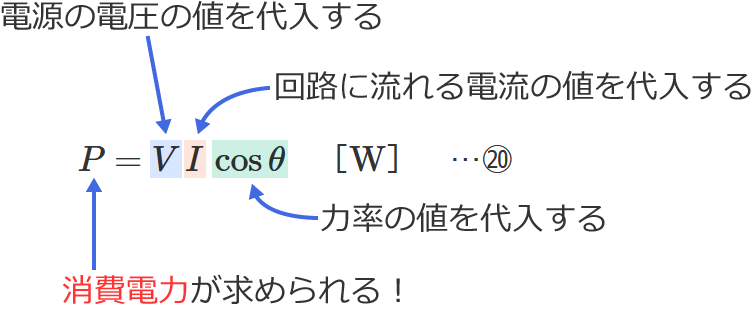

⑳式の公式とその使い方

「電源の電圧」と「回路に流れる電流」と「力率」から消費電力を求める場合は、⑳式の公式を使います。⑳式の $V$ に電源の電圧の値、$I$ に回路に流れる電流の値、$\cos\theta$ に力率の値を代入すると、消費電力 $P$ を求めることができます。

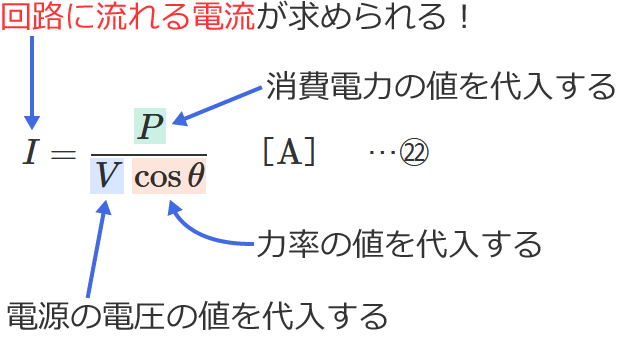

ちなみに、⑳式の公式を次のように $I=\cdots$ の形に変形すると、

となり、㉒式の $V$ に電源の電圧の値、$\cos\theta$ に力率の値、$P$ に消費電力の値を代入すると、回路に流れる電流 $I$ を求めることができます。回路に流れる電流を求めるときに、㉒式を使って求める場合もあるので、この式もおぼえておきましょう。(⑳式の公式を変形しただけの式ですが…。)

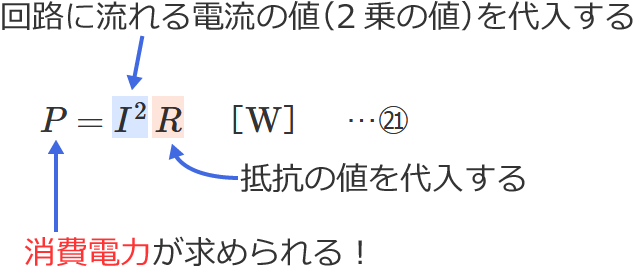

㉑式の公式とその使い方

「回路に流れる電流」と「抵抗」から消費電力を求める場合は、㉑式の公式を使います。㉑式の $I$ に回路に流れる電流の値、$R$ に抵抗の値を代入すると、消費電力 $P$ を求めることができます。

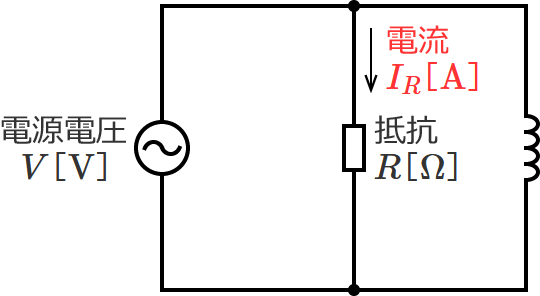

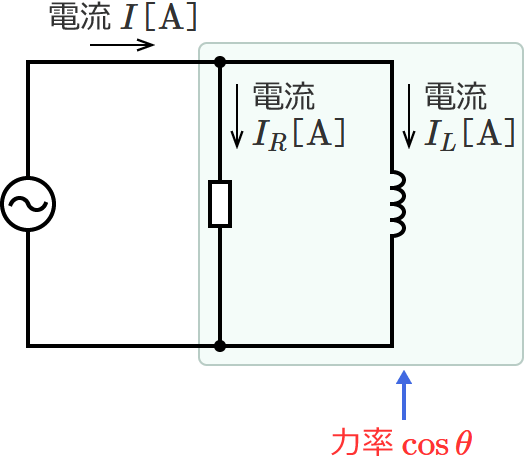

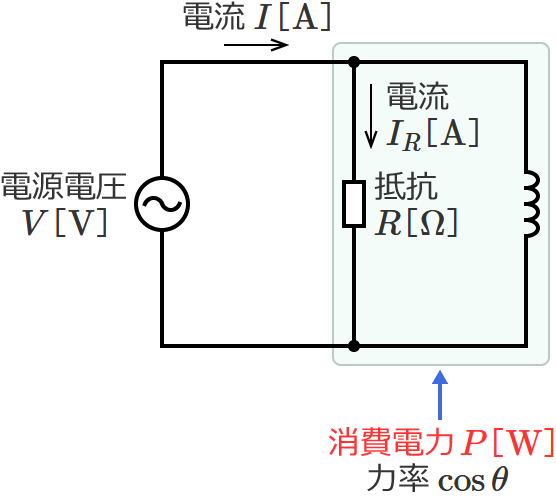

抵抗とコイルの並列回路(RL並列回路)の公式

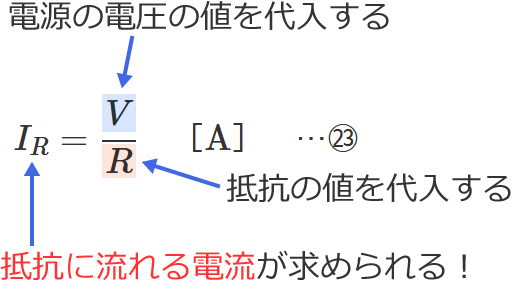

抵抗とコイルの並列回路の抵抗に流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが並列接続されている回路において、抵抗に流れる電流を求めるときに使う公式です。

㉓式の公式とその使い方

㉓式の公式の $R$ に抵抗の値、$V$ に電源の電圧の値(=抵抗にかかる電圧の値)を代入すると、抵抗に流れる電流 $I_R$ を求めることができます。

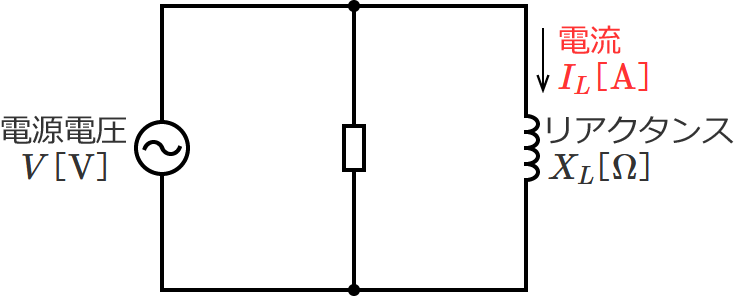

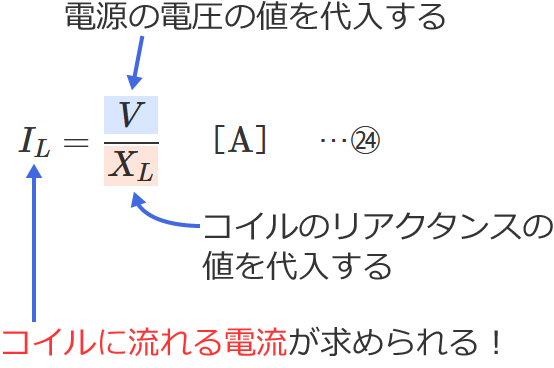

抵抗とコイルの並列回路のコイルに流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが並列接続されている回路において、コイルに流れる電流を求めるときに使う公式です。

㉔式の公式とその使い方

㉔式の公式の $X_L$ にコイルのリアクタンスの値、$V$ に電源の電圧の値(=コイルにかかる電圧の値)を代入すると、コイルに流れる電流 $I_L$ を求めることができます。

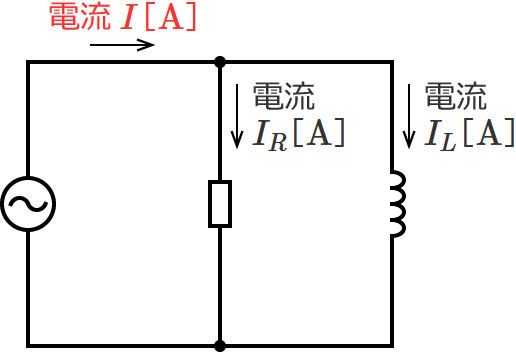

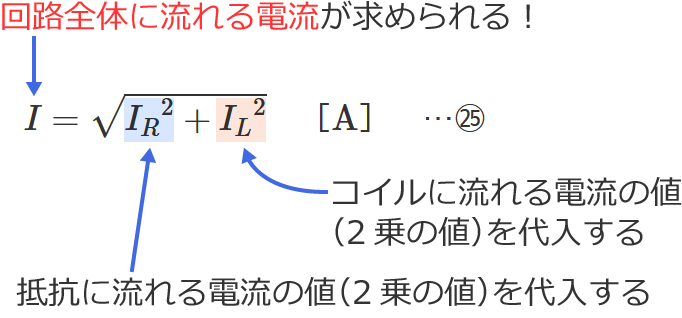

抵抗とコイルの並列回路の回路全体に流れる電流の公式

この電流の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが並列接続されている回路において、回路全体に流れる電流を求めるときに使う公式です。

㉕式の公式とその使い方

㉕式の公式の $I_R$ に抵抗に流れる電流の値、$I_L$ にコイルに流れる電流の値を代入すると、回路全体に流れる電流 $I$ を求めることができます。

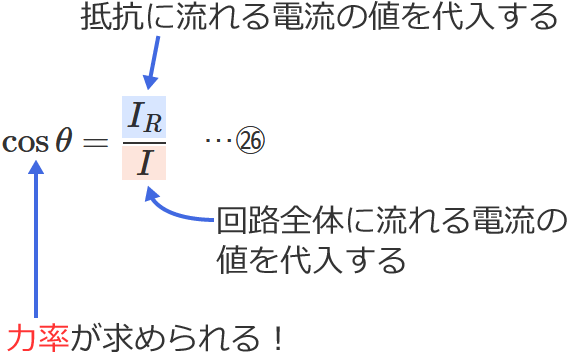

抵抗とコイルの並列回路の力率の公式

この力率の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが並列接続されている回路において、力率を求めるときに使う公式です。

㉖式の公式とその使い方

「回路全体に流れる電流」と「抵抗に流れる電流」から力率を求める場合は、㉖式の公式を使います。㉖式の $I$ に回路全体に流れる電流の値、$I_R$ に抵抗に流れる電流の値を代入すると、力率 $\cos\theta$ を求めることができます。

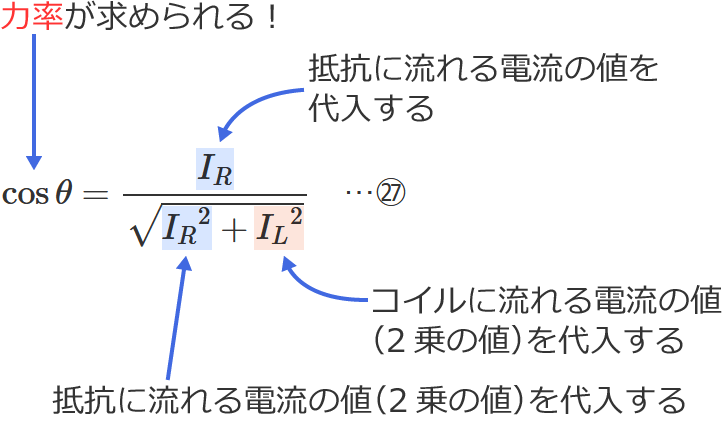

㉗式の公式とその使い方

「抵抗に流れる電流」と「コイルに流れる電流」から力率を求める場合は、㉗式の公式を使います。㉗式の $I_R$ に抵抗に流れる電流の値、$I_L$ にコイルに流れる電流の値を代入すると、力率 $\cos\theta$ を求めることができます。

ちなみに、㉖式の公式の $I$ に回路全体に流れる電流の公式 $I=\sqrt{{I_R}^2+{I_L}^2}$ を代入すると、

$\cos\theta =\dfrac{I_R}{I} =\dfrac{I_R}{\sqrt{{I_R}^2+{I_L}^2}}$ $\therefore \cos\theta =\dfrac{I_R}{\sqrt{{I_R}^2+{I_L}^2}}$

となり、㉗式の公式になります。

抵抗とコイルの並列回路の消費電力の公式

この消費電力の公式は、単相交流電源に抵抗とコイルが並列接続されている回路において、消費電力を求めるときに使う公式です。

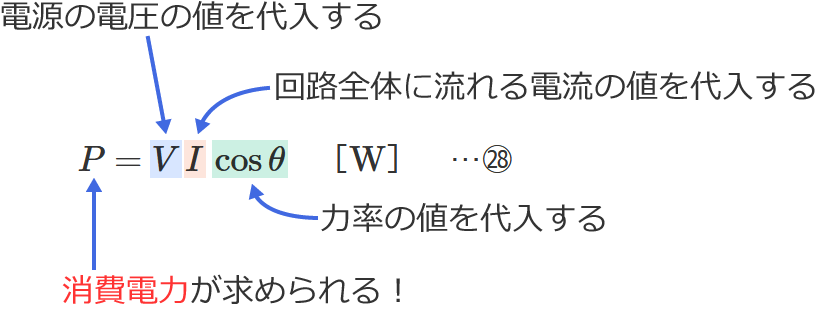

㉘式の公式とその使い方

「電源の電圧」と「回路全体に流れる電流」と「力率」から消費電力を求める場合は、㉘式の公式を使います。㉘式の $V$ に電源の電圧の値、$I$ に回路全体に流れる電流の値、$\cos\theta$ に力率の値を代入すると、消費電力 $P$ を求めることができます。

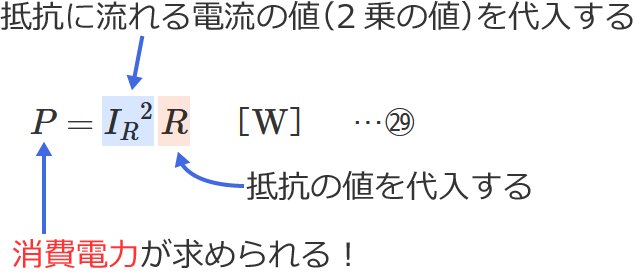

㉙式の公式とその使い方

「抵抗に流れる電流」と「抵抗」から消費電力を求める場合は、㉙式の公式を使います。㉙式の $I_R$ に抵抗に流れる電流の値、$R$ に抵抗の値を代入すると、消費電力 $P$ を求めることができます。

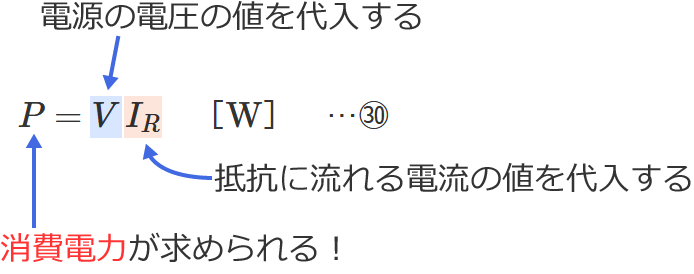

㉚式の公式とその使い方

「電源の電圧」と「抵抗に流れる電流」から消費電力を求める場合は、㉚式の公式を使います。㉚式の $V$ に電源の電圧の値、$I_R$ に抵抗に流れる電流の値を代入すると、消費電力 $P$ を求めることができます。

単相交流回路の問題を解くための公式の一覧表

以上の第二種電気工事士学科試験の単相交流回路の問題を解くための公式を一覧表にまとめると、次の表のようになります。

抵抗だけの回路の公式

| 項目 | 公式 |

|---|---|

| 回路に流れる電流 | $I=\dfrac{V}{R}$ |

コイルだけの回路の公式

| 項目 | 公式 |

|---|---|

| コイルのリアクタンス | $X_L=2\,\pi f\, L$ |

| 回路に流れる電流 | $I=\dfrac{V}{X_L}$ |

| $I=\dfrac{V}{2\,\pi f\, L}$ |

コンデンサだけの回路の公式

| 項目 | 公式 |

|---|---|

| コンデンサのリアクタンス | $X_C=\dfrac{1}{2\,\pi f\, C}$ |

| 回路に流れる電流 | $I=\dfrac{V}{X_C}$ |

| $I=2\,\pi f\, C\, V$ |

抵抗とコイルの直列回路(RL直列回路)の公式

| 項目 | 公式 |

|---|---|

| インピーダンス | $Z=\sqrt{R^2+{X_L}^2}$ |

| 回路に流れる電流 | $I=\dfrac{V}{Z}$ |

| $I=\dfrac{V}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}$ | |

| 抵抗にかかる電圧 | $V_R=I\, R$ |

| コイルにかかる電圧 | $V_L=I\, X_L$ |

| 抵抗とコイルにかかる電圧 | $V=I\, Z$ |

| $V=I\sqrt{R^2+{X_L}^2}$ | |

| $V=\sqrt{{V_R}^2+{V_L}^2}$ | |

| 力率 | $\cos\theta =\dfrac{R}{Z}$ |

| $\cos\theta =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+{X_L}^2}}$ | |

| $\cos\theta =\dfrac{V_R}{V}$ | |

| $\cos\theta =\dfrac{V_R}{\sqrt{{V_R}^2+{V_L}^2}}$ | |

| 消費電力 | $P=V\, I\cos\theta$ |

| $P=I^2\, R$ | |

| 回路に流れる電流 | $I=\dfrac{P}{V\,\cos\theta}$ |

抵抗とコイルの並列回路(RL並列回路)の公式

| 項目 | 公式 |

|---|---|

| 抵抗に流れる電流 | $I_R=\dfrac{V}{R}$ |

| コイルに流れる電流 | $I_L=\dfrac{V}{X_L}$ |

| 回路全体に流れる電流 | $I=\sqrt{{I_R}^2+{I_L}^2}$ |

| 力率 | $\cos\theta =\dfrac{I_R}{I}$ |

| $\cos\theta =\dfrac{I_R}{\sqrt{{I_R}^2+{I_L}^2}}$ | |

| 消費電力 | $P=V\, I\,\cos\theta$ |

| $P={I_R}^2\, R$ | |

| $P=V\, I_R$ |

計算問題で一問でも多く正解するためにも、頑張って公式をおぼえましょう!

スポンサーリンク

スポンサーリンク

もうちょっと詳しく勉強したい方は、こちらも参考にしてみましょう。

リアクタンスについてはこちら ⇒ 交流回路のリアクタンス

インピーダンスについてはこちら ⇒ 交流回路のインピーダンス

(第二種電気工事士学科試験の計算問題を解くための公式を一覧表にまとめた重要公式集はこちら。)

スポンサーリンク

第二種電気工事士学科試験の単相交流回路の問題を解くための公式 関連ページ

- 第二種電気工事士学科試験の計算問題を解くための重要公式集

- 第二種電気工事士学科試験の計算問題を解くために使う重要な公式についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の直流回路の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「直流回路」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「直流回路」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の合成抵抗の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「合成抵抗」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「合成抵抗」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の電線の抵抗の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「電線の抵抗」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「電線の抵抗」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の発熱量の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「発熱量」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「発熱量」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の比熱の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「比熱」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「比熱」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の正弦波交流の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「正弦波交流」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「正弦波交流」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の三相交流回路の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「三相交流回路」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「三相交流回路」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の消費電力量の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「消費電力量」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「消費電力量」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の電圧降下の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「電圧降下」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「電圧降下」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の電力損失の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「電力損失」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「電力損失」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の断線の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「断線」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「断線」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。

- 第二種電気工事士学科試験の三相誘導電動機の問題を解くための公式

- 第二種電気工事士学科試験の「三相誘導電動機」の問題を解くために使う重要な公式とその使い方についてまとめています。第二種電気工事士学科試験の「三相誘導電動機」の計算問題の勉強や、試験直前の総復習などに活用してみてください。