スポンサーリンク

水力発電所の出力と有効落差の関係

※ページ内にPR・広告が含まれる場合があります。

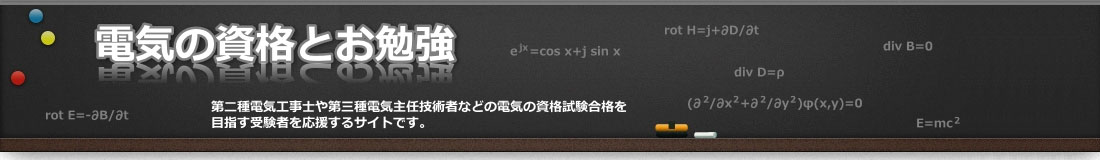

次のような水力発電所を考え、この水力発電所の出力(発電機の出力)と有効落差にはどのような関係が成り立つのか考えてみます。

水力発電所の出力 $P_G$ は、水の流量を $Q$[$ \mathrm{m^3 / s} $]、有効落差を $H$[$ \mathrm{m} $]、水車効率を $\eta_T$、発電機効率を $\eta_G$ とすると次式で与えられます。

$P_G = 9.8 Q H \eta_T \eta_G$ [$ \mathrm{kW} $] …①

水車の効率 $\eta_T$ と発電機の効率 $\eta_G$ を一定とすれば $\eta_T$ と $\eta_G$ は定数となるので、①式より水力発電所の出力 $P_G$ は、次式で表わされるように水の流量 $Q$ および有効落差 $H$ に比例します。

$P_G \propto Q H$ …②

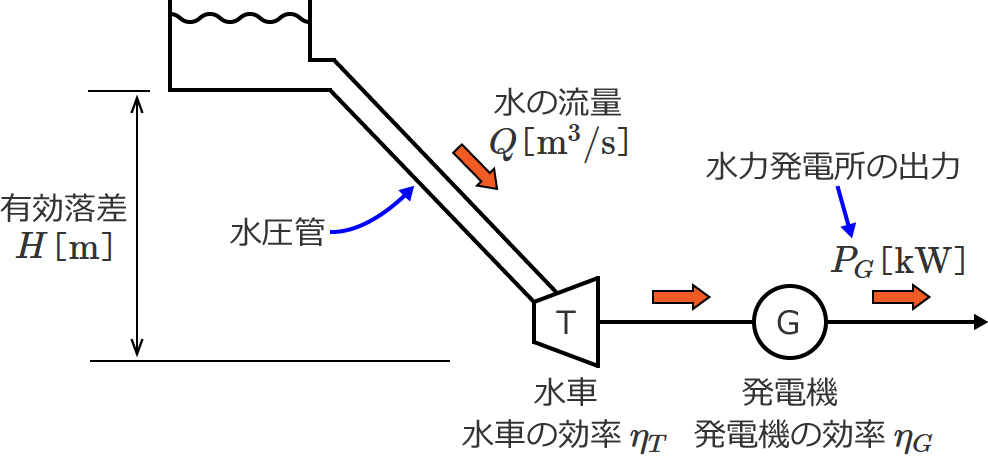

水の流量 $Q$ は、水圧管の断面積を $A$[$ \mathrm{m^2} $]、水の流速を $v$[$ \mathrm{m / s} $]とすると、$Q = A v$[$ \mathrm{m^3 / s} $]となるので、これを②式に代入すると次の関係式が得られます。

$P_G \propto QH = AvH$

$\therefore P_G \propto AvH$ …③

さらに、水の流速 $v$ と有効落差 $H$ との関係は、次式で与えられます。

$v = C_v \sqrt{2gH}$ …④

ここで、$C_v$ は速度係数、$g$ は重力加速度です。

したがって④式より、速度係数 $C_v$ と重力加速度 $g$ は定数であるので、次の関係式が得られます。

$v \propto \sqrt{H}$ …⑤

以上③式と⑤式より、

$P_G \propto AvH \propto A \sqrt{H} \, H \propto A H^{\frac{3}{2}}$ $\propto H^{\frac{3}{2}}$

$\therefore P_G \propto H^{\frac{3}{2}}$

となり、水力発電所の出力 $P_G$[$ \mathrm{kW} $]は有効落差 $H$[$ \mathrm{m} $]の$\dfrac{3}{2}$乗に比例します。

ここで与えられている水力発電所の出力 $P_G$ の単位は、$\mathrm{kW}$ であることに注意しましょう。

水の流速と有効落差の関係式について

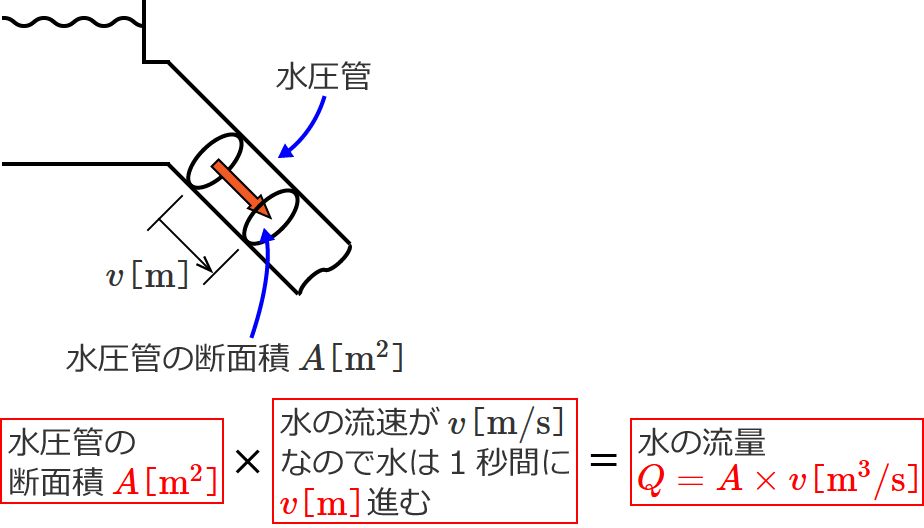

④式の水の流速 $v$ と有効落差 $H$ の関係式は、次のようにして導出されます。

ある基準レベル(高さ $0 \, \mathrm{m}$ )から高さ $H$[$ \mathrm{m} $]にある水が、基準レベルの位置で流速が $v$[$ \mathrm{m / s} $]であったとします。

このとき、水の質量を $m$[$ \mathrm{kg} $]とすると、エネルギーの保存則から次式が成り立ちます。

上式を流速 $v$ で整理すると、

$2gH = v^2$ $\therefore v = \sqrt{2gH}$ …⑥

水の粘性、摩擦を考えない場合は⑥式でもよいのですが、実際の水には粘性、摩擦があります。このため水の流速 $v$ は、⑥式よりも若干小さい速さになります。

この若干小さくなる流速 $v$ を表現するために速度係数 $C_v$ が用いられ、水の流速 $v$ は次式で与えられます。

$\therefore v = C_v \sqrt{2gH}$ [$ \mathrm{m / s} $]

スポンサーリンク

スポンサーリンク

水力発電所の有効落差と損失落差 ←BACK

NEXT→ 比速度

スポンサーリンク

水力発電所の出力と有効落差の関係 関連ページ

- 水力発電所と水車の種類

- 水力発電の「水力発電所と水車の種類」についてまとめたページです。「水力発電所と水車の種類」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でもよく出題される重要な項目です。

- 水力発電所の構成と出力

- 水力発電の「水力発電所の構成と出力」についてまとめたページです。「水力発電所の構成と出力」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- 水力発電所の有効落差と損失落差

- 水力発電の「水力発電所の有効落差と損失落差」についてまとめたページです。「水力発電所の有効落差と損失落差」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- 比速度

- 水力発電の「比速度」についてまとめたページです。「比速度」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- 速度調定率

- 水力発電の「速度調定率」についてまとめたページです。「速度調定率」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- 周波数と発電機出力の関係(ガバナ特性)

- 水力発電の「周波数と発電機出力の関係(ガバナ特性)」についてまとめたページです。「周波数と発電機出力の関係(ガバナ特性)」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- 水頭

- 水力発電の「水頭」についてまとめたページです。「水頭」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- ベルヌーイの定理

- 水力発電の「ベルヌーイの定理」についてまとめたページです。「ベルヌーイの定理」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。

- 河川の年間平均流量

- 水力発電の「河川の年間平均流量」についてまとめたページです。

- 揚水発電

- 水力発電の「揚水発電」についてまとめたページです。「揚水発電」は第三種電気主任技術者試験(電験三種)でも出題される項目です。