スポンサーリンク

電気事業法

※ページ内にPR・広告が含まれる場合があります。

電気事業法の目的(電気事業法第1条)

電気事業法は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気使用者の利益を保護し、電気工作物の工事、維持、運用を規制することによって、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることを主な目的としています。

電気工作物の種類(電気事業法第38条)

発電、送電、配電、または電気を使うために設置する機械、器具、電線路など、人により加工された物(工作物)を電気工作物といいます。

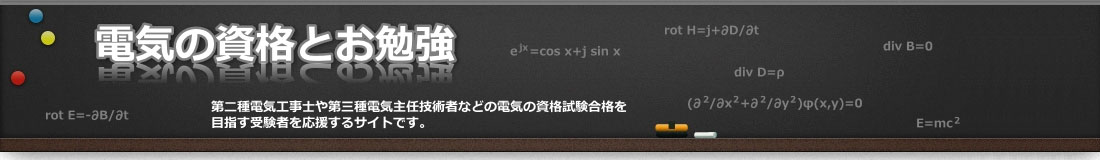

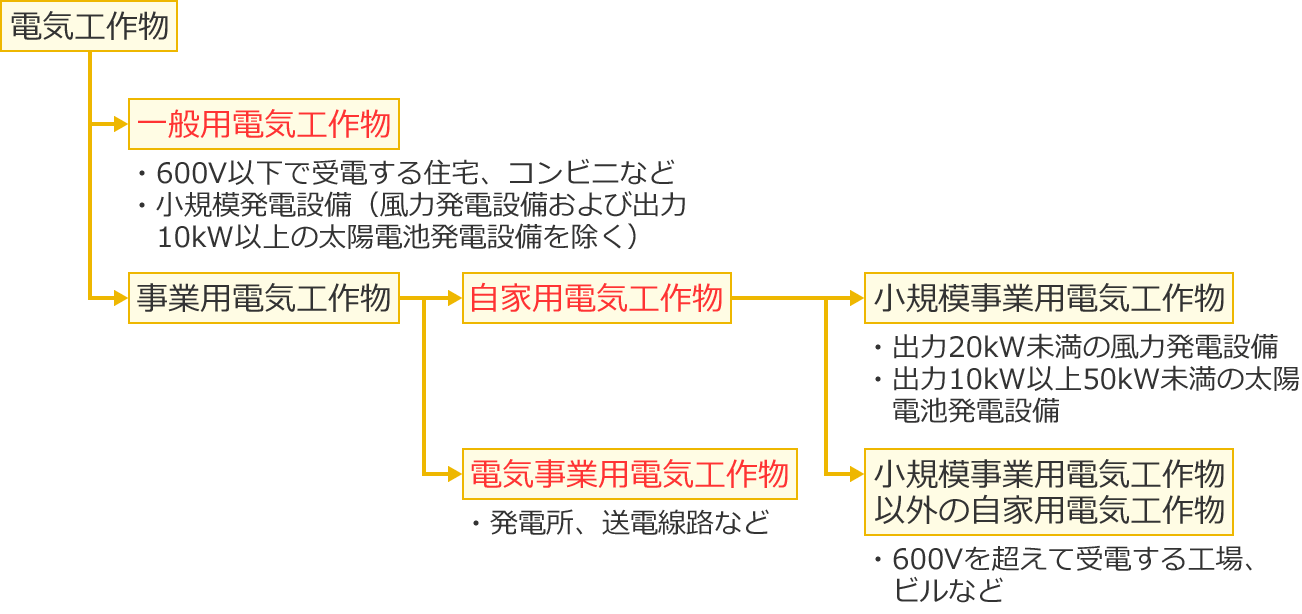

電気工作物は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられ、事業用電気工作物は、さらに自家用電気工作物と電気事業用電気工作物に分けられます。

また、「出力20kW未満の風力発電設備」と「出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備」は小規模事業用電気工作物に分類され、「一般用電気工作物および小規模事業用電気工作物」を一般用電気工作物等といいます。(ちなみに、一般用電気工作物等は、電気工事士法で定義されています。)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

一般用電気工作物と自家用電気工作物(電気事業法第38条、電気事業法施行規則第48条)

一般用電気工作物

一般用電気工作物とは、低圧(600V以下)で受電する電気設備のことをいい、例えば、みなさんが住んでいる住宅やコンビニなどの小規模な店舗などが一般用電気工作物になります。

ただし、低圧で受電する電気設備であっても、次の①〜③のいずれかに該当する場合は自家用電気工作物になります。

①構内以外の場所にある電気工作物(受電用は除く)と電気的に接続される場合

②構内に小規模発電設備以外の発電設備が設置される場合

③爆発性または引火性のものがある場所(火薬類を製造する事業場など)に設置される場合

つまり、

- 低圧受電なんだけど…、構外の電気工作物とつながってる!(受電用は除く)

- 低圧受電なんだけど…、構内に小規模発電設備じゃない発電設備がある!

- 低圧受電なんだけど…、爆発性または引火性のものがある場所に設置される!

という場合は、低圧受電であっても自家用電気工作物になるよ、ということです。

ところで、何なのそれって? みたいなのが②に書いてありますよね?

小規模発電設備!

小規模発電設備とは、低圧(600V以下)の発電設備で、次の表に示す発電設備のことをいいます。

| 発電設備の種類 | 出力 | 電気工作物 |

|---|---|---|

| 風力発電設備 | 20kW未満 | 小規模事業用電気工作物 |

| 太陽電池発電設備 | 10kW以上50kW未満 | |

| 10kW未満 | 一般用電気工作物 | |

| 水力発電設備 | 20kW未満 | |

| 内燃力発電設備、燃料電池発電設備、 スターリングエンジン発電設備 |

10kW未満 |

例えば、施設されている発電設備が風力発電設備だったら、その出力が20kW未満の場合には小規模発電設備になって、出力が20kW以上の場合には小規模発電設備にならないよ(つまり、この場合は小規模発電設備以外の発電設備に該当)、ということです。

それから、表のタイトルの括弧書きに書いてある「各発電設備の出力の合計」の意味は、小規模発電設備が複数施設される場合の出力の合計という意味です。そのままの意味といえばそのままなんですが…。

したがって、小規模発電設備が複数施設されている場合にはそれらの出力を合計して、50kW以上だったら小規模発電設備にならないよ、ということです。

表の各発電設備の出力の欄を見ると、すべて○○kW未満と書いてあるので、小規模発電設備は出力があまり大きくない発電設備なんですね。

また、小規模発電設備は、表に示すように、発電設備の種類と出力により「一般用電気工作物」と「小規模事業用電気工作物」に分けられ、小規模発電設備の一部も一般用電気工作物になります。(ただし、さきほどの①〜③のいずれかに該当する場合を除く。)

自家用電気工作物

自家用電気工作物とは、高圧以上(600V超)で受電する電気設備のことをいい、例えば、工場やビルなどの大規模な設備が自家用電気工作物になります。(ただし、さきほどの①〜③のいずれかに該当する場合は、低圧で受電していても自家用電気工作物です。)

一般用電気工作物の調査義務(電気事業法第57条、電気事業法施行規則第96条)

一般用電気工作物が設置されたとき、および変更の工事が完成したとき、一般用電気工作物が省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査する調査義務は電線路維持運用者に課せられています。

事故の報告義務(電気関係報告規則第3条)

電気事業者または自家用電気工作物の設置者は、感電死傷事故や電気火災事故の発生を知ったときから24時間以内可能な限り速やかに、事故の発生の日時および場所、事故が発生した電気工作物、事故の概要について、電話などで産業保安監督部長に報告しなければなりません。

また、事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出しなければなりません。

- 低圧受電で、構内に設置される発電設備が小規模発電設備の場合は、一般用電気工作物等になる

- 高圧で受電するものは自家用電気工作物になる

- 一般用電気工作物の調査義務は電線路維持運用者に課せられている

スポンサーリンク

スポンサーリンク

このページを読んだら、4択クイズをやってみよう!

電気事業法の4択クイズはこちら ⇒ 第二種電気工事士学科試験の4択クイズ 電気事業法

低圧や高圧などの電圧の区分(電圧の種別)については、こちらの電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)のページを参考にしてみてください。

電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈) ←BACK

NEXT→ 電気工事士法

スポンサーリンク

電気事業法 関連ページ

- 電気工事の法規・法令

- 第二種電気工事士の学科試験で出題される「電気工事の法規・法令」についてまとめています。法規・法令には色々あり、すべての条文をおぼえることは大変ですが、過去に出題されたものと同じような内容が繰り返し出題されることがよくあります。

- 電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)

- 第二種電気工事士の学科試験で出題される「電気設備技術基準(電技)・電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)」の内容についてまとめています。試験では、電圧の区分(電圧の種別)や屋内電路の対地電圧についてよく出題されています。

- 電気工事士法

- 第二種電気工事士の学科試験で出題される「電気工事士法」の内容についてまとめています。試験では、電気工事士の義務や電気工事士免状などについてよく出題されています。

- 電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

- 第二種電気工事士の学科試験で出題される「電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)」の内容についてまとめています。

- 電気用品安全法

- 第二種電気工事士の学科試験で出題されている「電気用品安全法」の内容についてまとめています。特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品(電気用品の区分やPSEマーク)、事業者の義務などについて解説していますので参考にしてみてください。